pAKV (med. periphere arterielle Verschlusskrankheit)

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAKV) beschreibt die Einengung (Stenose) oder den Verschluss einer Körperarterie. Die hierfür möglichen Ursachen sind vielfältig. Dazu zählen beeinflussbare Risikofaktoren wie das Rauchen, Übergewicht (Adipositas), erhöhte Blutfettwerte oder die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), Nierenfehlfunktion (Niereninsuffizienz), die zur Arterienverkalkung (Arteriosklerose) führen. Letztere gilt als Hauptursache der pAKV. Andere durch den Patienten nicht-beeinflussbare Faktoren stellen das biologische Alter, das Geschlecht oder seltene genetische Erkrankungen dar.

Die pAKV macht sich besonders häufig in den Beinarterien bemerkbar.. Hier kommt es zu einer typischen Schmerzsymptomatik – der sogenannten „Claudicatio intermittens“. Sie beschreibt einen charakteristischen krampfartigen Beinschmerz, der nach wenigen Metern Gehstrecke auftritt. Liegt die schmerzfreie Gehstrecke bei > 200 Metern spricht man von einem frühen Stadium der Erkrankung (=Krankheitsstadium IIa nach Fontaine). Hier führen oft schon konservative Maßnahmen wie Ausschaltung der Risikofaktoren, ein konsequentes Gehstreckentraining zur Bildung von arteriellen Umgehungskreisläufen und die Therapie mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten zu einer langsamen Verbesserung der Beschwerden. Kann der Betroffene jedoch nur noch weniger als 200 Meter ohne Schmerzen laufen (=Stadium IIb) oder liegen bereits Ruheschmerzen (=Stadium III) oder offene, nicht-abheilende Wunden an den Beinen (=Stadium IV) vor, ist eine invasive Therapie meist unumgänglich.

pAKV Definition

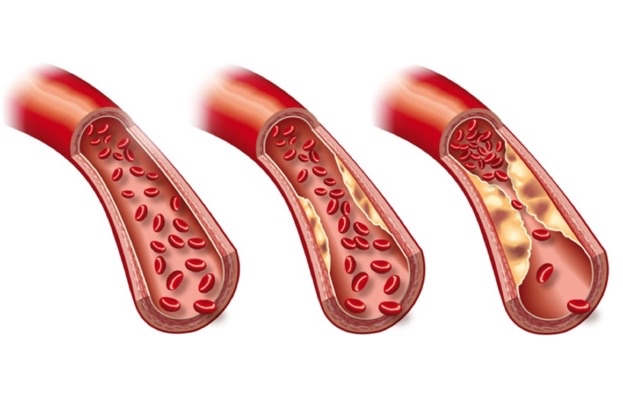

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAKV) ist eine Erkrankung der Arterien, die durch eine fortschreitende Verengung oder einen vollständigen Verschluss der Blutgefäße gekennzeichnet ist. Die Durchblutungsstörungen betreffen vor allem die unteren Extremitäten, können aber auch die Arme oder andere Organe in Mitleidenschaft ziehen. Die pAKV ist meist die Folge einer Arteriosklerose, bei der sich Ablagerungen aus Fetten, Cholesterin und anderen Substanzen an den Innenwänden der Gefäße bilden. Dadurch wird der Blutfluss behindert und es kommt zu einer verminderten Sauerstoffversorgung des betroffenen Gewebes.

Übersicht: pAKV Stadien

Die pAKV wird in verschiedene Stadien eingeteilt, um die Schwere der Erkrankung zu bestimmen und eine passende Therapie einzuleiten:

- Stadium I: Die Erkrankung ist symptomfrei, es bestehen jedoch bereits nachweisbare Veränderungen der Gefäße.

- Stadium II: Auftreten der Claudicatio intermittens

- IIa: Schmerzfreie Gehstrecke über 200 m

- IIb: Schmerzfreie Gehstrecke unter 200 m

- Stadium III: Ruheschmerzen, die auch in liegender Position auftreten

- Stadium IV: Offene, nicht-abheilende Wunden, Nekrosen oder Gangrän.

Was ist eine pAKV? – Ursachen

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAKV) ist eine ernsthafte Gefäßerkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Sie entsteht durch eine fortschreitende Verengung der Arterien, meist bedingt durch Arteriosklerose. Diese Ablagerungen in den Gefäßen führen zu einer verminderten Durchblutung der Extremitäten, insbesondere der Beine. In frühen Stadien treten Schmerzen nur unter Belastung auf, während die Krankheit im fortgeschrittenen Verlauf auch in Ruhe Schmerzen verursacht und zu Gewebeschäden führen kann. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um schwerwiegende Komplikationen wie Amputationen zu vermeiden.

pAKV Symptome

Die Symptome der pAKV entwickeln sich schleichend und hängen vom Stadium der Erkrankung ab. In frühen Stadien bleibt die Erkrankung oft unbemerkt, da keine Beschwerden auftreten. Erst im Verlauf kommt es zu typischen Anzeichen:

- Krampfartige Schmerzen in den Beinen bei Belastung

- Kältegefühl in den Füßen oder Beinen

- Blasse oder bläuliche Verfärbung der Haut

- Verminderter Puls in den betroffenen Arterien

- Wunden oder Geschwüre, die schlecht heilen

- Ruheschmerzen in fortgeschrittenen Stadien.

Wie verläuft eine pAKV?

Der Verlauf der pAKV hängt von der Schwere der Erkrankung und den ergriffenen Behandlungsmaßnahmen ab. Zu Beginn zeigen sich nur leichte Beschwerden wie Muskelkrämpfe oder ein Gefühl der Schwere in den Beinen nach längeren Gehstrecken. Unbehandelt schreitet die Erkrankung jedoch fort, sodass die schmerzfreie Gehstrecke immer weiter abnimmt. Später treten Schmerzen bereits in Ruhe auf, und es kann zu offenen Wunden und Gewebeschäden kommen.

Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, Verzicht auf Nikotin und eine ausgewogene Ernährung kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. In fortgeschrittenen Stadien sind jedoch oft medizinische Eingriffe wie Ballondilatation oder Bypass-Operationen notwendig, um die Durchblutung wiederherzustellen.

pAKV Risikofaktoren

Die Hauptursache der pAKV ist die Arteriosklerose mit Verengung und Verhärtung der Arterien. Sie wird durch einen ungesunden Lebensstil, mangelnde Bewegung und weitere Faktoren begünstigt. Zu den Risikofaktoren zählen:

- Rauchen

- Hoher Blutdruck

- Diabetes mellitus

- Erhöhte Blutfettwerte

- Bewegungsmangel

- Übergewicht

- Genetische Veranlagung.

pAKV Therapie

Die Behandlung der pAKV richtet sich nach dem Krankheitsstadium. In frühen Stadien steht die Veränderung des Lebensstils im Vordergrund. Dazu gehören:

- Rauchverzicht

- Regelmäßige Bewegung(stherapie)

- Kontrolle von Blutzucker- und Cholesterinwerten

- Medikamente zur Blutverdünnung und Verbesserung der Durchblutung.

Bei fortgeschrittenen Stadien können minimalinvasive oder chirurgische Verfahren zum Einsatz kommen:

- Ballonangioplastie: Hierbei wird ein Katheter mit einem kleinen Ballon in die verengte Arterie eingeführt und dort aufgeblasen. Dies dehnt das Gefäß und verbessert den Blutfluss. Nach der Aufdehnung kann der Ballon entfernt oder ein Stent gesetzt werden.

- Stentimplantation: Ein Stent ist eine kleine Gitterröhre aus Metall oder Kunststoff, die in die betroffene Arterie eingesetzt wird, um das Gefäß offen zu halten. Dies verhindert ein erneutes Zusammenziehen der Arterie.

- Bypass-Operation: Bei einem schweren Gefäßverschluss wird ein Bypass gelegt. Dies bedeutet, dass entweder ein körpereigenes Blutgefäß oder eine künstliche Gefäßprothese verwendet wird, um das verstopfte Gefäß zu umgehen und die Blutzufuhr wiederherzustellen.

Die Gefäßchirurgien am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Ahmed Koshty haben langjährige Erfahrung beim Einsatz aller chirurgischen Verfahren bei pAKV. Zusätzlich ist eine regelmäßige Nachsorge erforderlich, um erneute Verschlüsse frühzeitig zu erkennen. Kontrolluntersuchungen mit Ultraschall oder anderen bildgebenden Verfahren helfen, die Gefäßgesundheit zu überwachen. Eine langfristige Einnahme blutverdünnender Medikamente kann ebenfalls erforderlich sein, um die Gefahr von Thrombosen und weiteren Verschlüssen zu minimieren.

Eine frühzeitige Diagnose und eine konsequente Therapie sind entscheidend, um das Fortschreiten der pAKV zu verhindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten.